配管治具ステッカーの使い方 No.1 長野電鉄2000系

- 加工内容

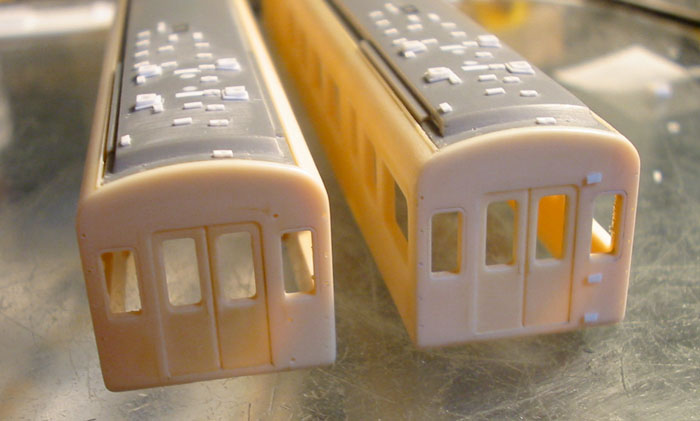

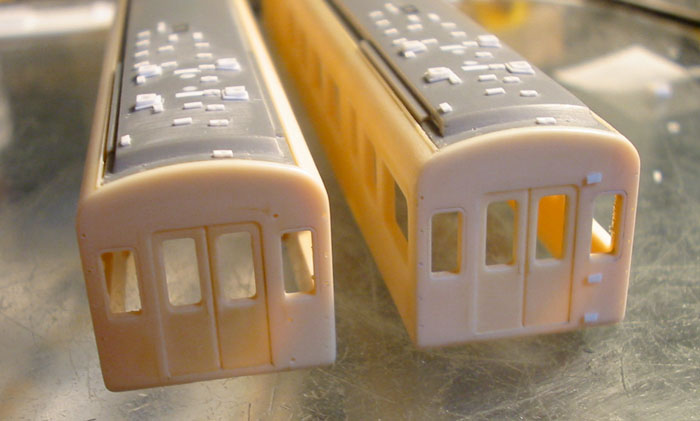

今回は、新製時の配管がモールドされている屋根を地下対応改造後の配管に改造します。

同時に、地下区間用のIRアンテナも取り付けます。

- 下準備

車体を分解し、IPA等で塗装を落とします。

パンタグラフ→床下→側面ガラス→前面ガラス→屋根の順に分解していきます。

※加工・調整は自己責任でお願いします。

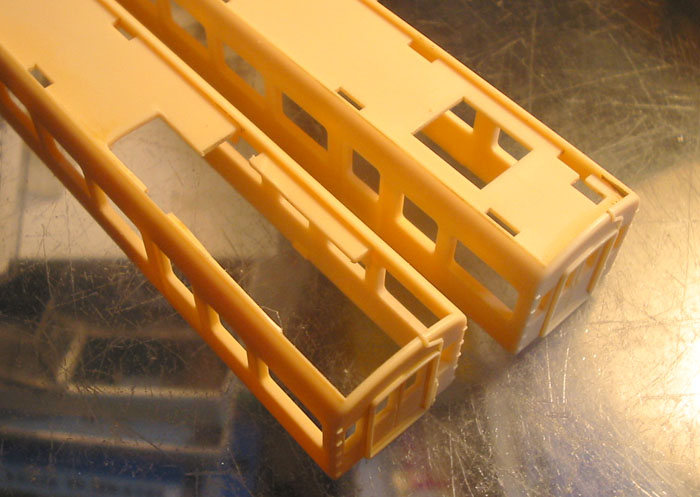

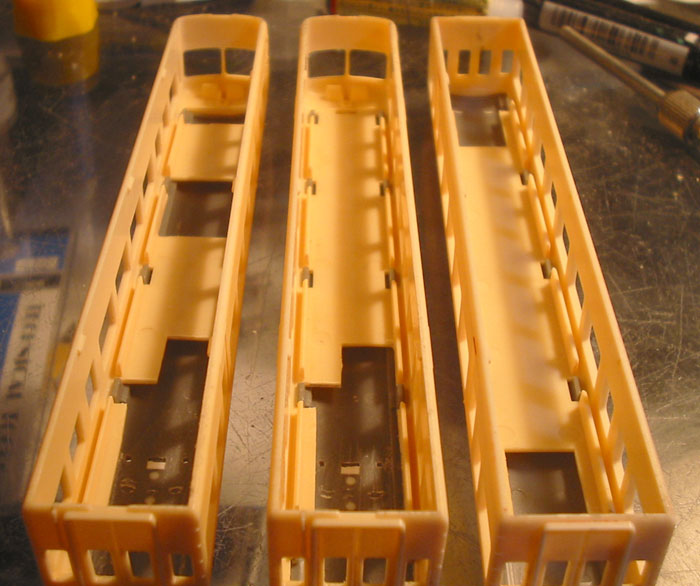

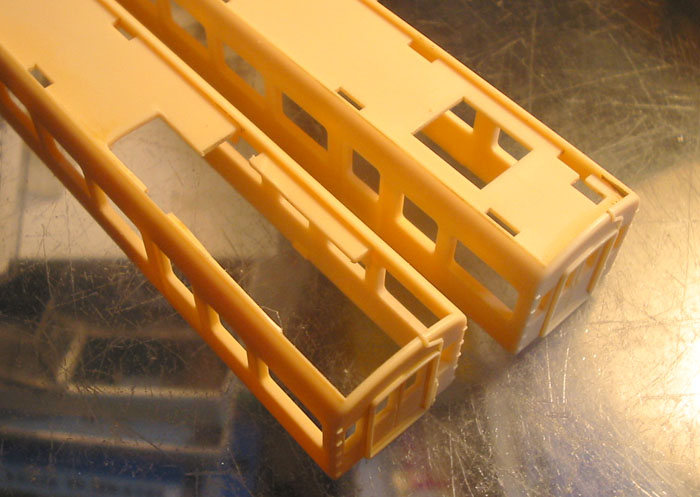

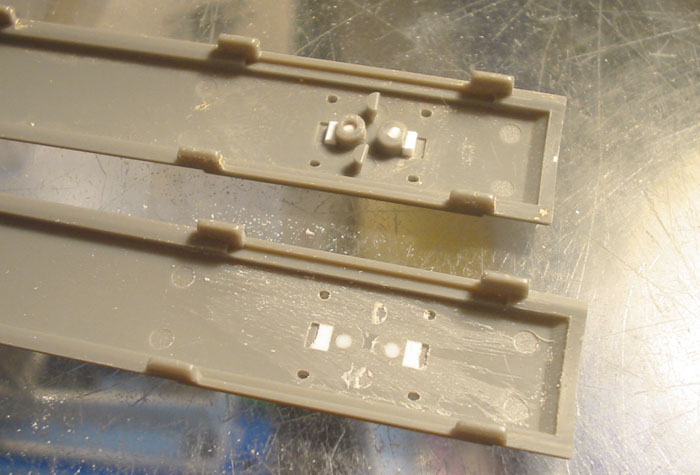

- 天井板の加工①

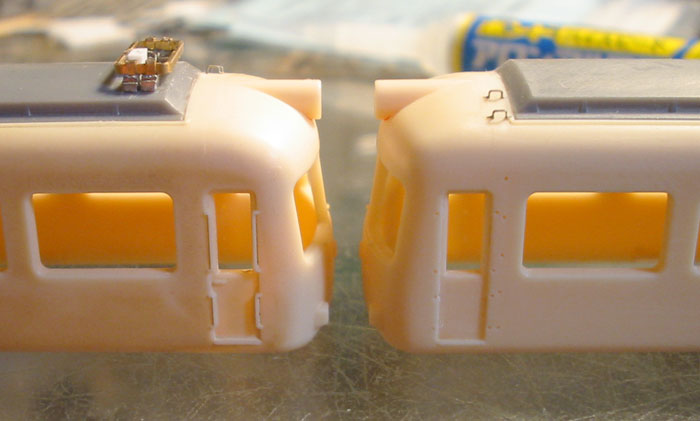

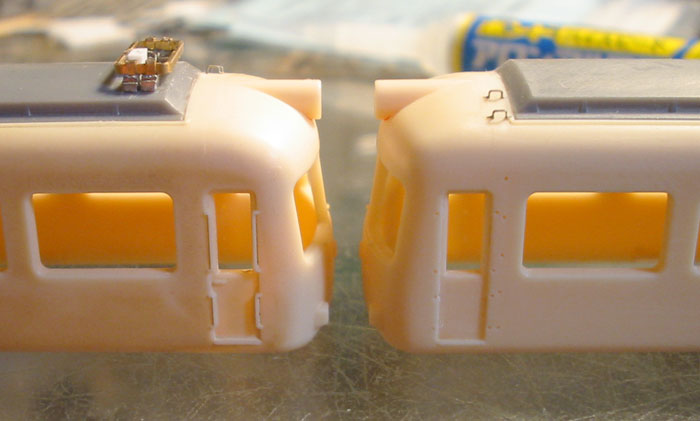

屋根が別体になっている車体の場合、妻板との境に隙間が出来る場合があります。

そのまま加工しても不可能ではありませんが、せっかくのディテールアップなので車体に接着して隙間を埋めます。

そのためには、屋根を接着した後に配管加工が出来るように、加工範囲の天井板を切り抜いておきます。

中間車の車端も手スリの加工に必要なので切り抜いておきます。

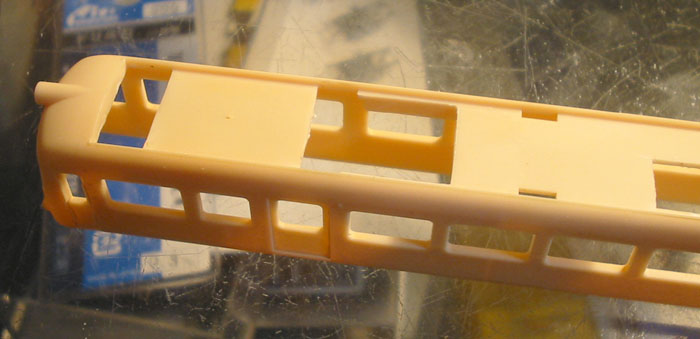

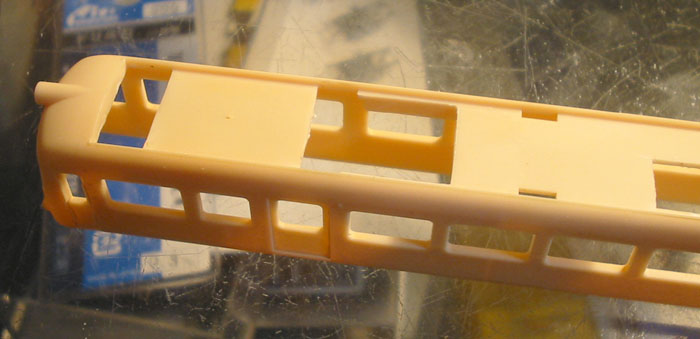

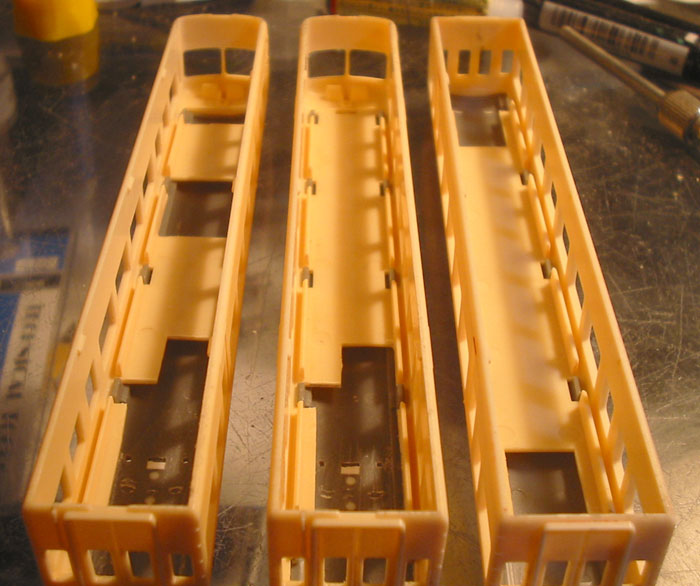

- 天井板の加工②

偶数先頭車にアンテナ加工の準備をします。

同じように加工範囲の天井板を切り抜きます。

- 屋根板の加工①

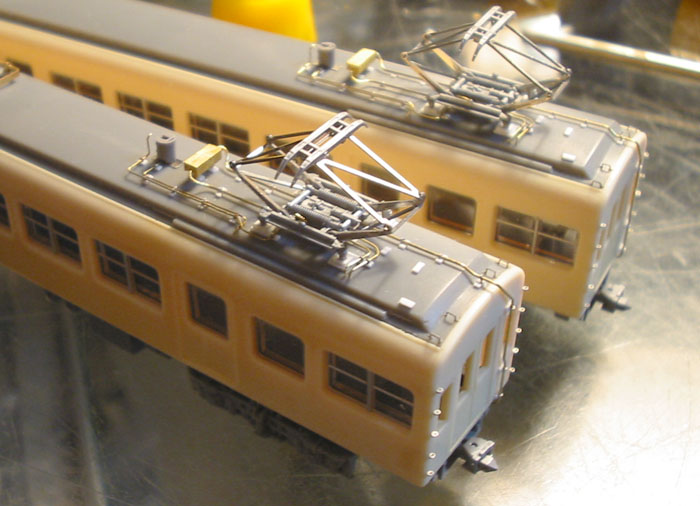

パンタグラフはTOMIX製0250 PT4212Sを使用します。

(※実際はパンタグラフの脚をガイシで挟むタイプが搭載されていますが、製品には無いので。)

使用しないパンタ取付穴を埋めます。

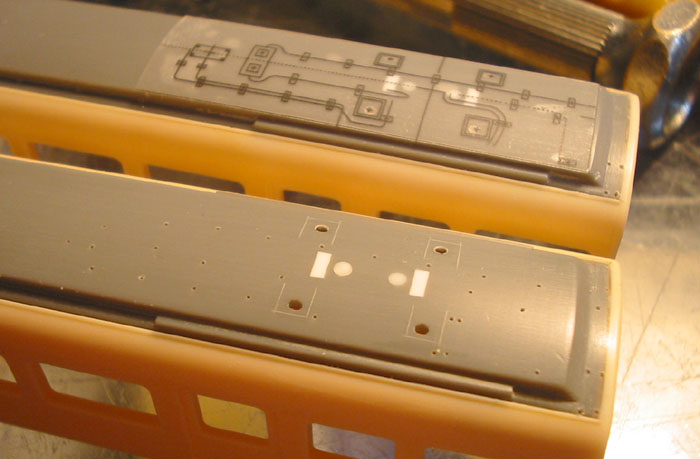

- 屋根板の加工②

パンタ台座を作り変えるので、丸ごと削ります。

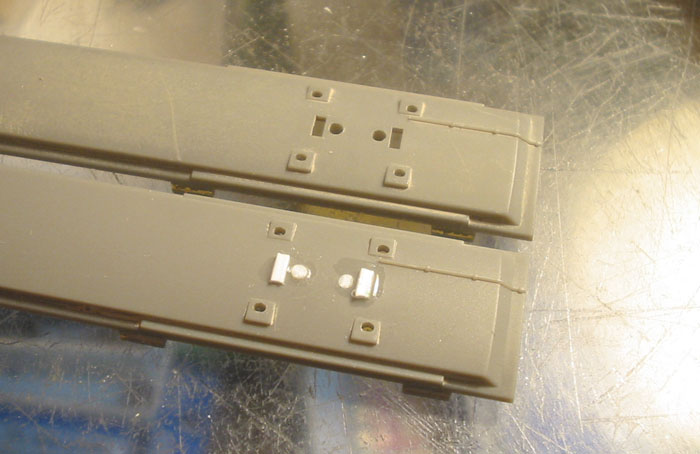

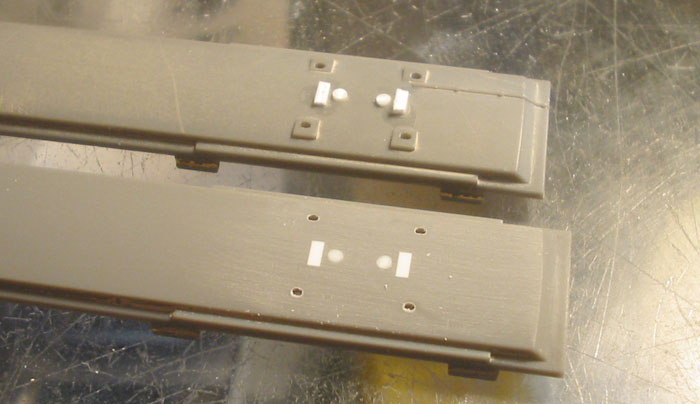

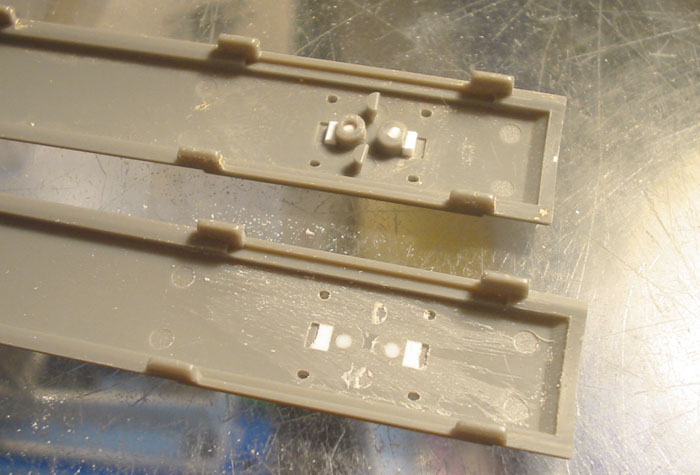

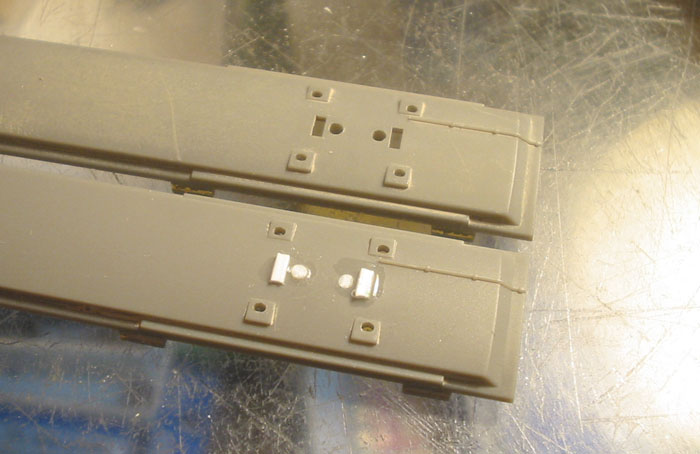

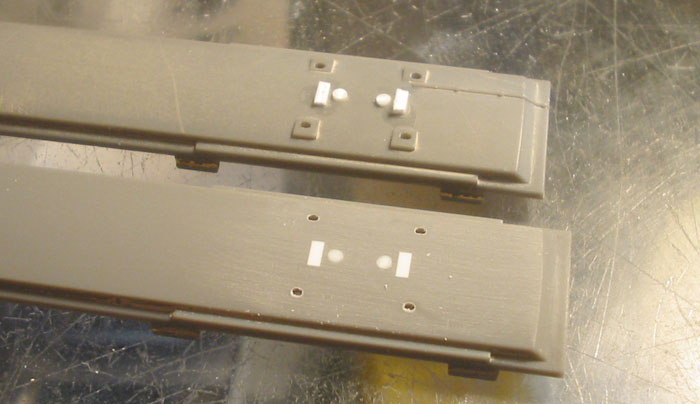

- 屋根板の加工③

裏側にパンタ用ピンの受けと、イジェクター痕があるので、配管加工の支障にならないよう削っておきます。

- 屋根板の加工④

屋根板を接着しました。

隙間を瞬間接着剤等で埋めますが、雨ドイ部分に流れないように注意してください。

- 屋根板の加工⑤

妻板の隙間を埋めた状態。

- 屋根板の加工⑥

裏から見た状態。

- 妻板の加工①

ホロはKATO製キハ111用を使用するため、ホロ枠ごと妻板ディテールを削ります。

TOMIX製HG名鉄7000系用のホロがあればちょうどいいのですが・・・。

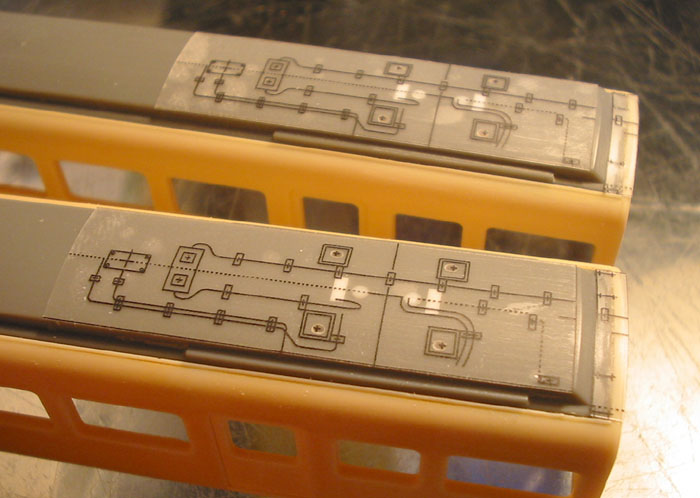

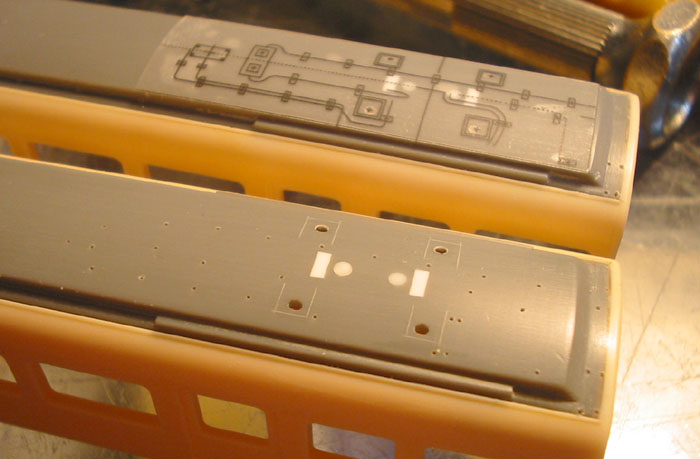

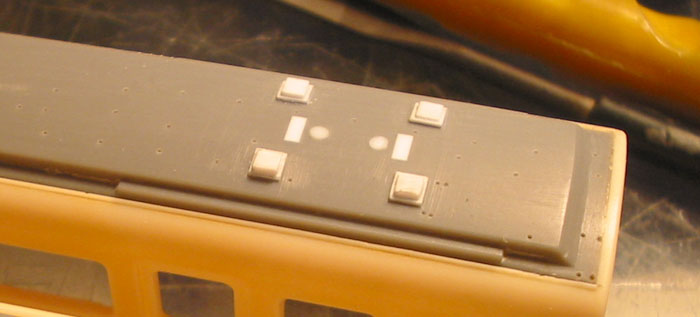

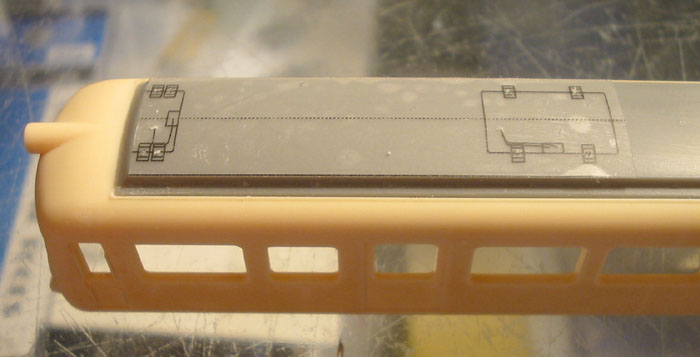

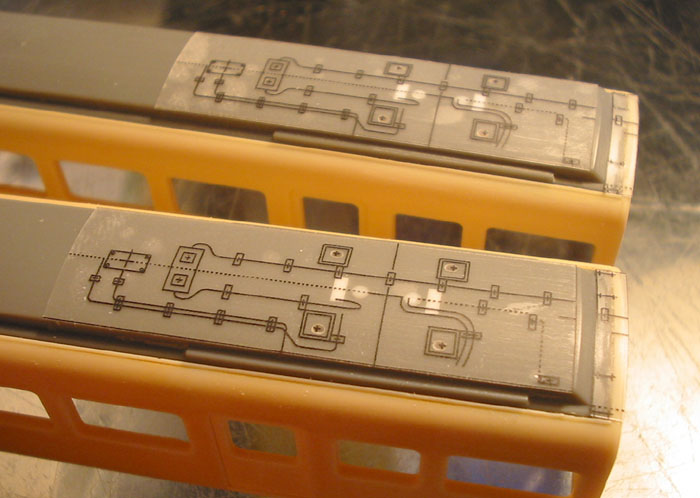

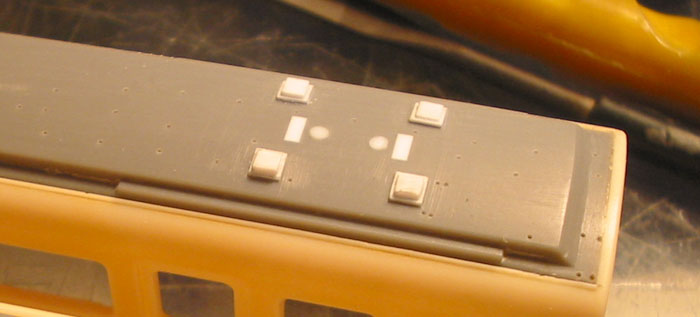

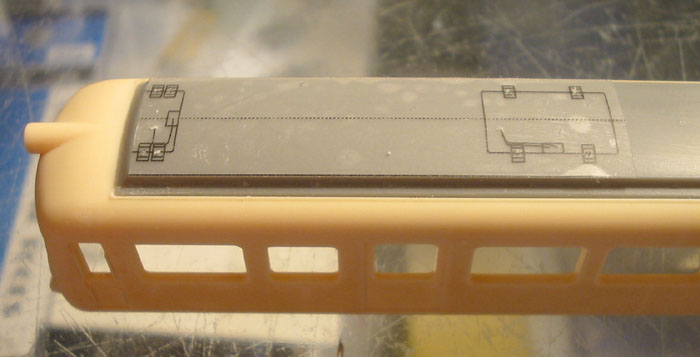

- 配管取り付け準備①

治具ステッカーを貼ります

通常は妻面→屋根と貼っていきますが、今回は元のパンタ穴に合わせるので先に屋根を加工してみます。

- 配管取り付け準備②

穴あけの位置を車体側にマーキングします。

先端が針状のもので跡をつけ、跡に合わせてピンバイスの刃を立てます。

パンタ台座は、後から位置出し出来るようにコの字型にデザインナイフ等で切り込みを入れておきます。

(コの字型の理由は後ほど)

剥がしたステッカーは残しておきます。

- 配管取り付け準備③

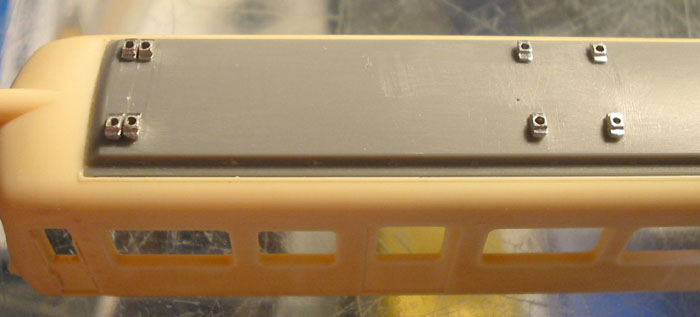

プラ板の組み合わせでパンタ台座を作りました。

部材の寸法は、下が0.25mm×2.0mm×2.0mm、上が0.5mm×1.5mm×1.5mmです。

が、上はもう少し厚くてもいいようです。

そのままでは台座が斜めになるので、上面を水平に削っておきます。

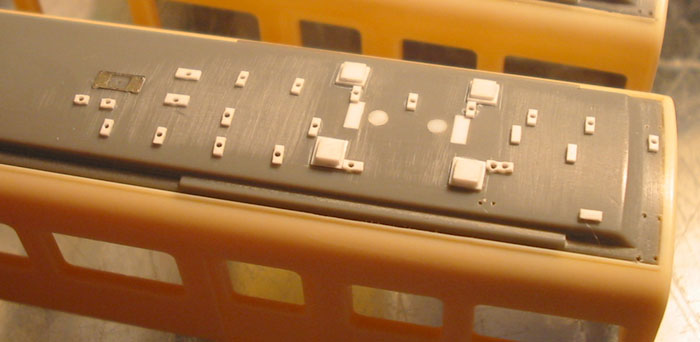

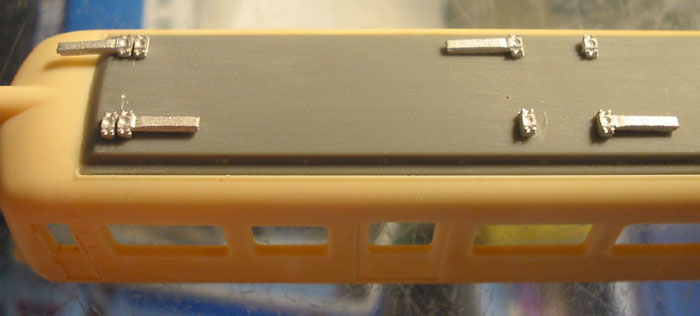

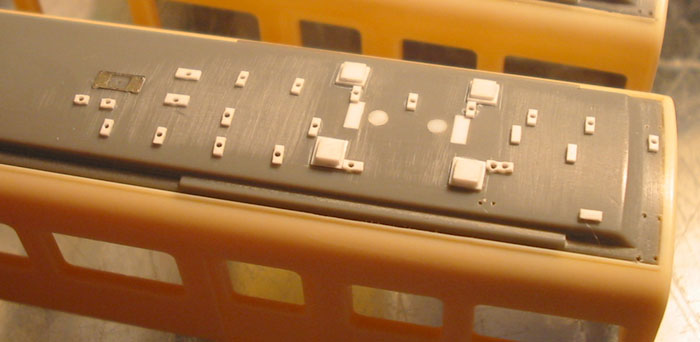

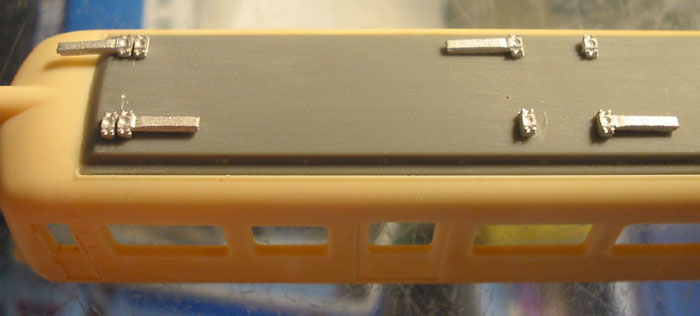

- 配管取り付け準備④

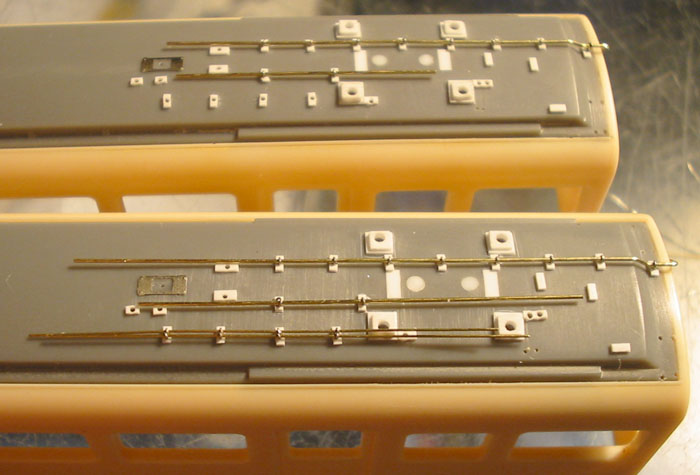

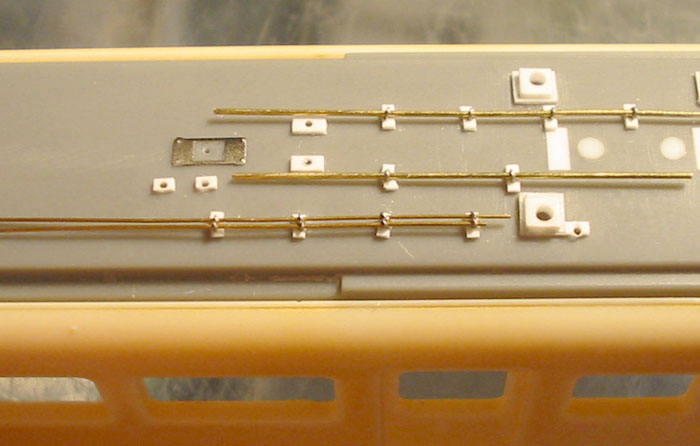

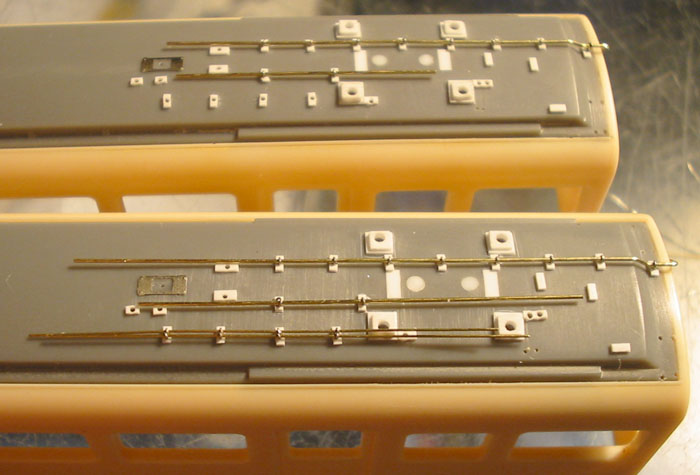

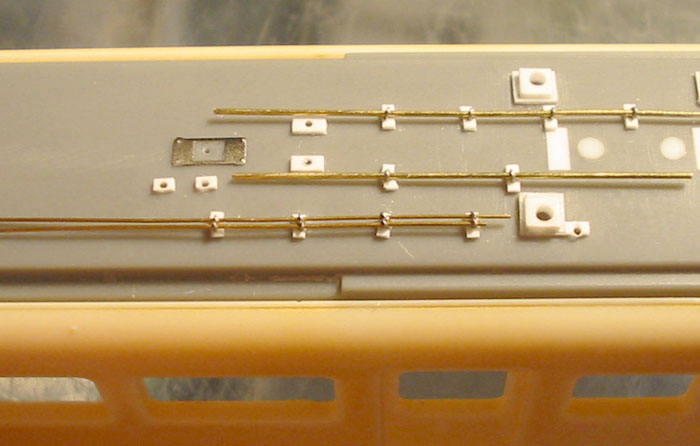

屋根にあけた穴に、配管の台座を取り付けていきます。

エバーグリーン製のプラ材で、0.25mm×0.5mmの帯材を治具の図と同じサイズに切っていきます。

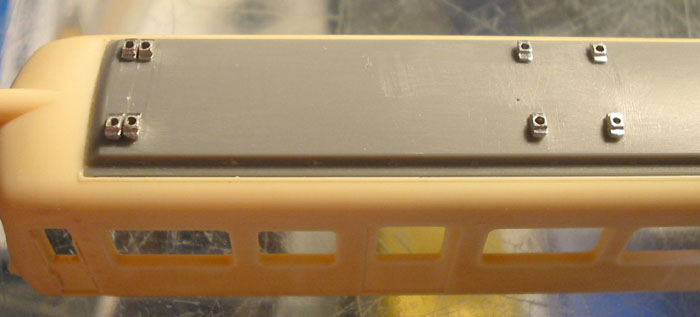

- 配管取り付け準備⑤

パンタ台座の穴は、先ほど加工後に剥がした治具ステッカーを、パンタ台座に合わせて再び貼り、

マーキング→穴あけを行います。

上は、パンタグラフを仮載せして、ゆがみが無いかを確認しています。

- 配管取り付け準備⑥

続いて妻板も加工します。

ステップ取付用の穴は、そのまま開けると側板に干渉しますので、ちょうど裏の角に貫けるように開けます。

- 配管取り付け準備⑦

妻面にも台座を取り付けます。

- 主回路配管の加工①

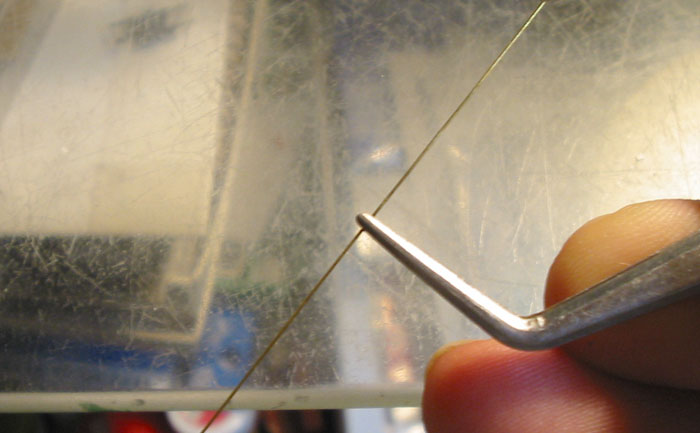

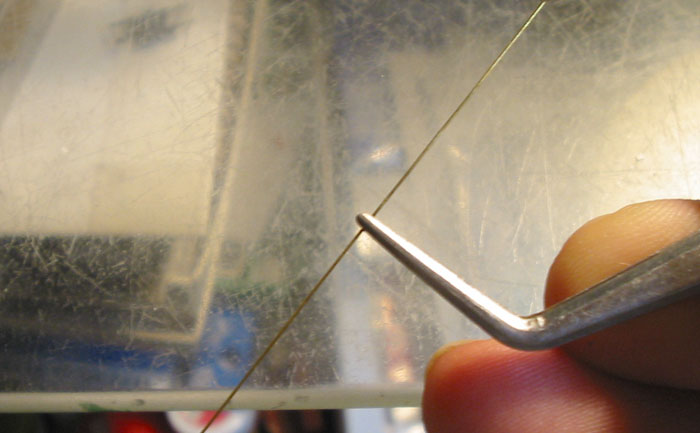

主回路にはφ0.3mmの真鍮線を使用します。

モニターの段差に沿って曲がっていますので、先にその部分だけを曲げておきます。

ピンセットの幅をクランクの長さに合わせて挟みます。

- 主回路配管の加工②

ピンセット等に挟み、両側を互い違いに曲げると簡単にクランクが出来ます。

片側ずつ曲げようとすると、片側を曲げた角度が変わってしまうことがあるので、このほうが後の修正もやりやすいです。

- 主回路配管の加工③

モニターに沿っているか確認。

- 主回路配管の加工④

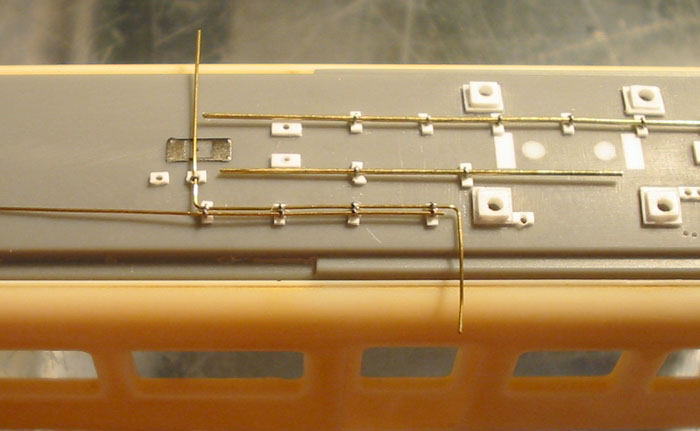

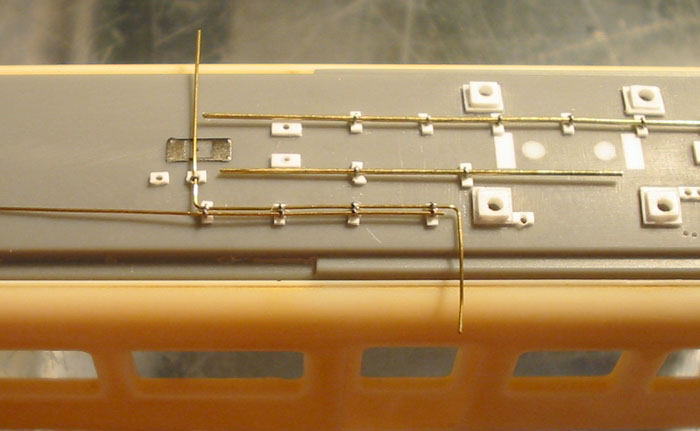

次は、妻面への曲げ加工です。

クランクと妻面の曲がり角度に注意しながら作業します。

この状態で、屋根に固定していきます。

- 主回路配管の加工⑤

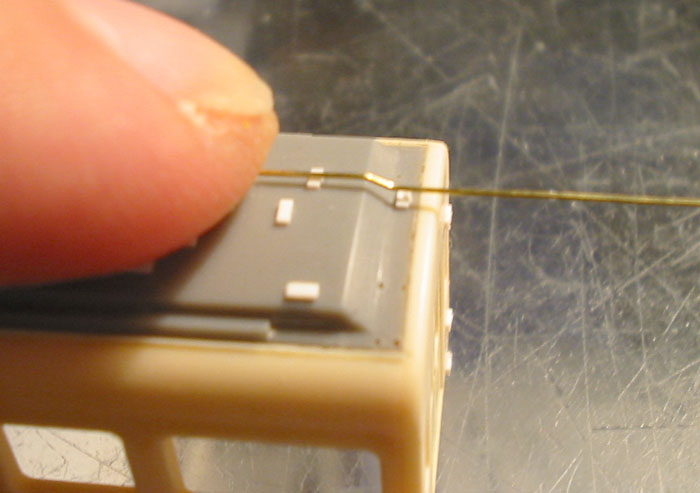

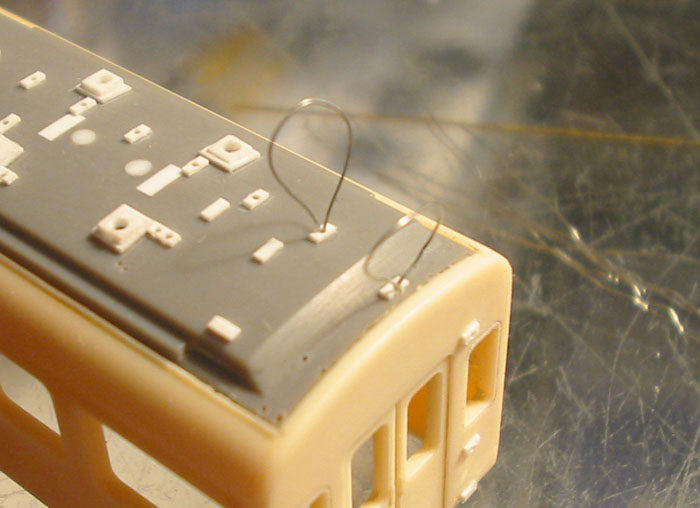

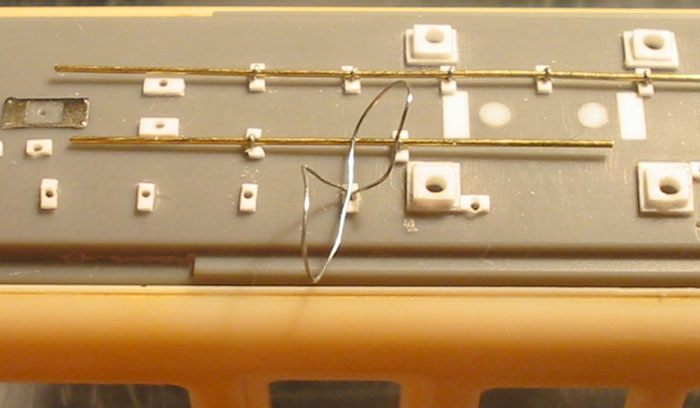

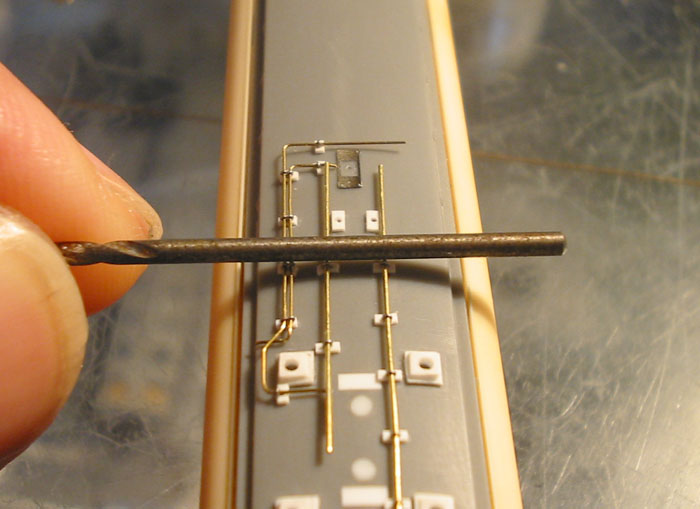

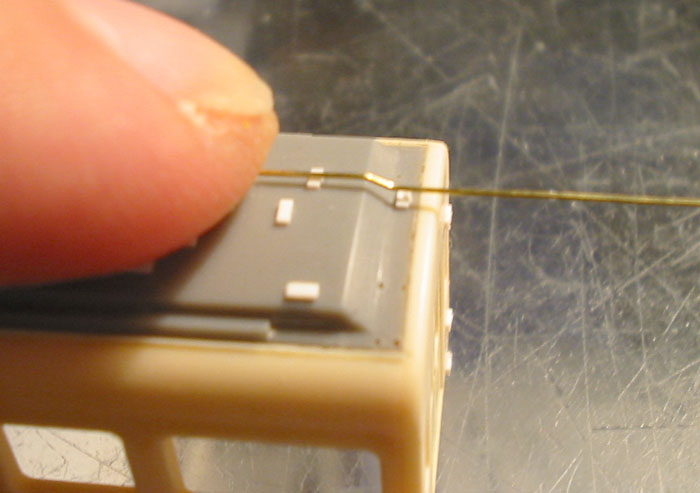

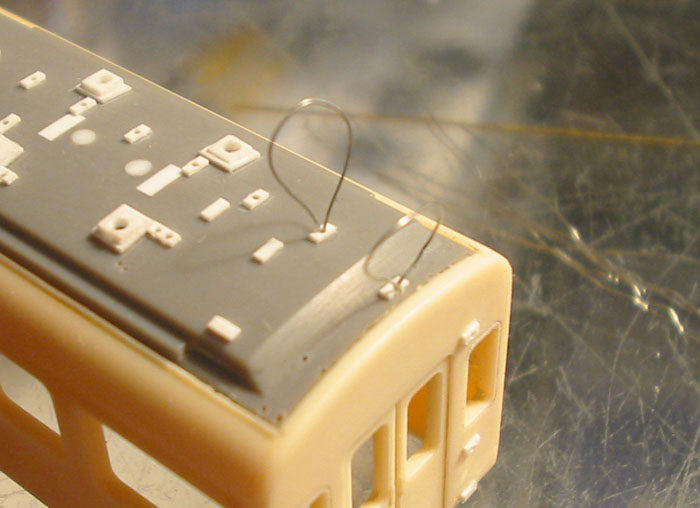

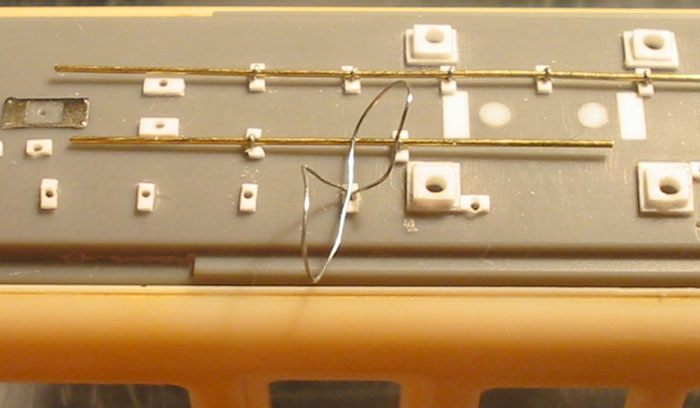

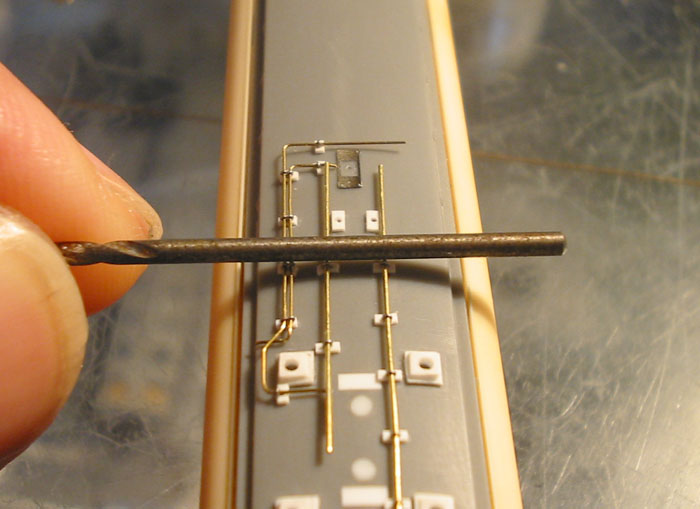

リード線をばらしたもの (以下、止め線) をテニスラケットのような形状に曲げ、配管台座の穴に挿します。

- 主回路配管の加工⑥

曲げた真鍮線を通して・・・。

- 主回路配管の加工⑦

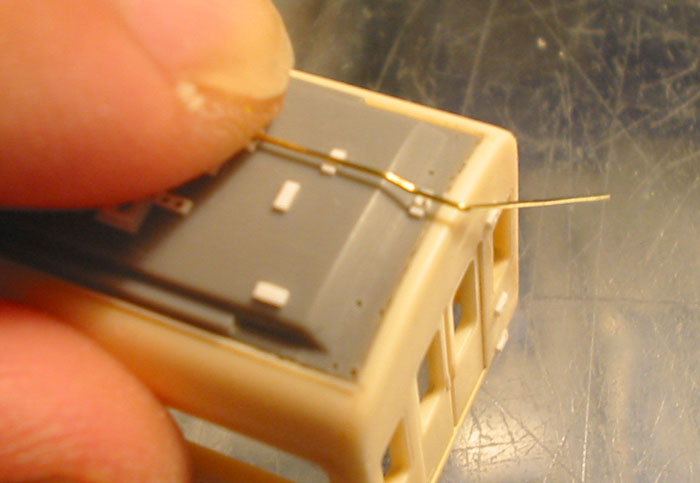

裏からピンセットで引っ張ります。

- 主回路配管の加工⑧

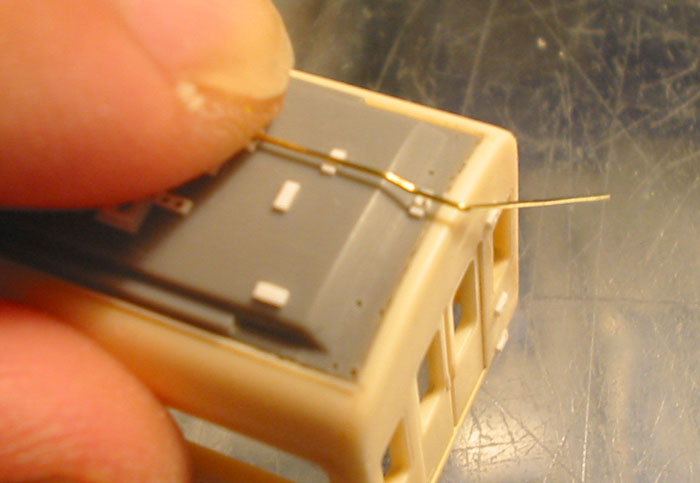

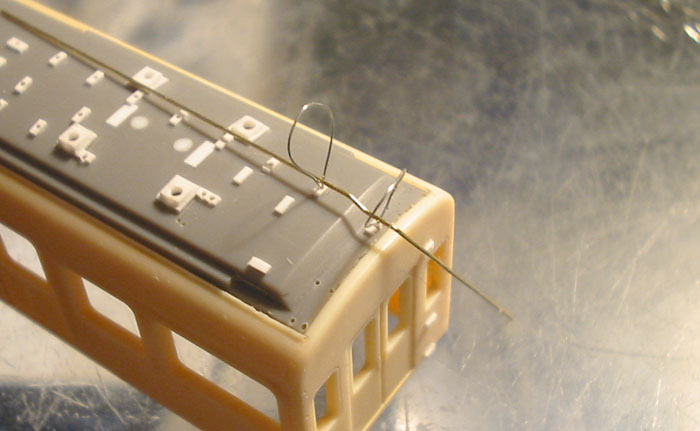

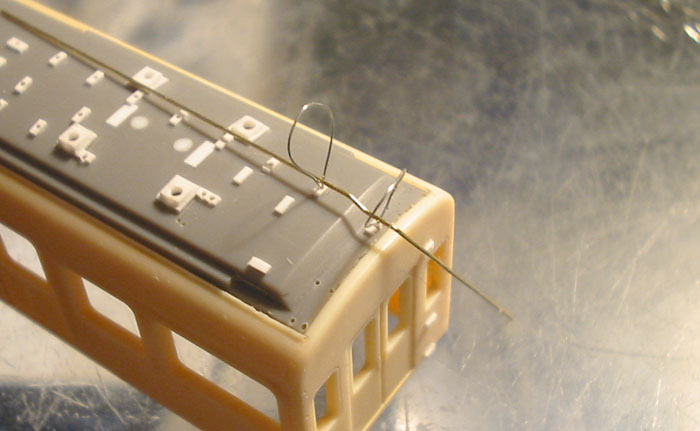

屋根に沿って曲げ、少量の瞬間接着剤で固定した後、デザインナイフ等で切断します。

- 主回路配管の加工⑨

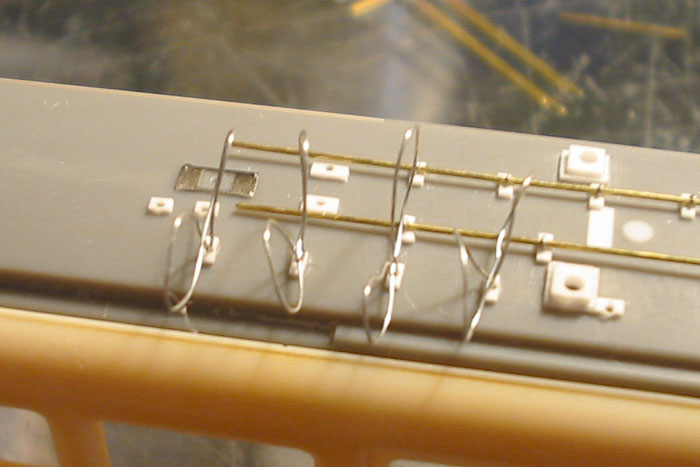

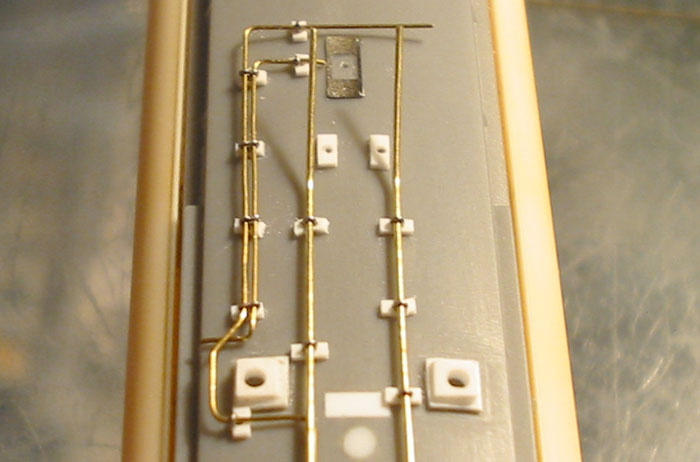

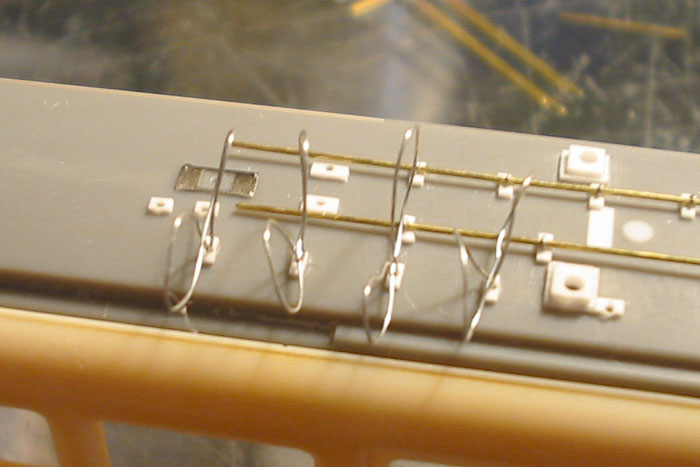

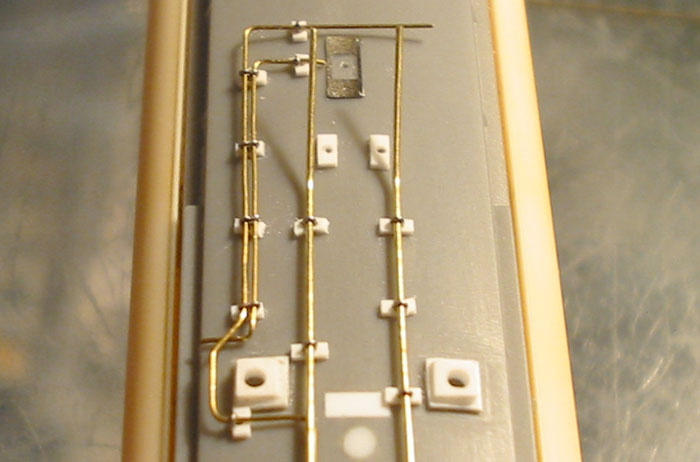

続いて、他の配管台座も固定していきます。

止め線の片側を挿し・・・、

- 主回路配管の加工⑩

もう片方も挿して、同じように裏から引っ張り固定します。

- 主回路配管の加工⑪

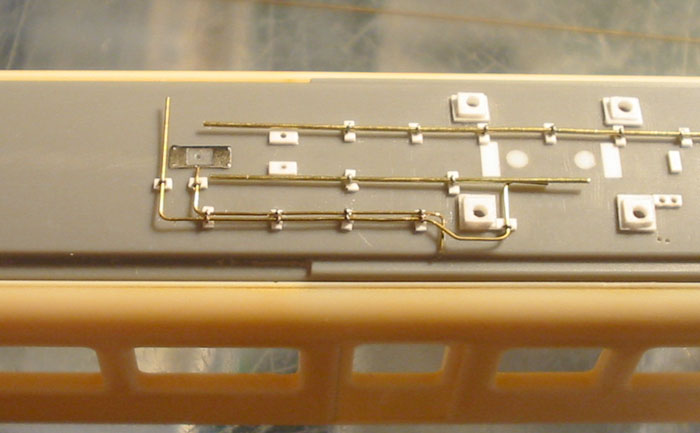

前後のズレを調整しながら屋根上を固定し、妻板側は曲げながら取り付けていきます。

配管の終端は床下、特に連結器に干渉しないように仕上げておきます。

- 主回路配管の加工⑫

主回路の折り返しも同じくφ0.3mmで。次は手前の避雷器配管に。

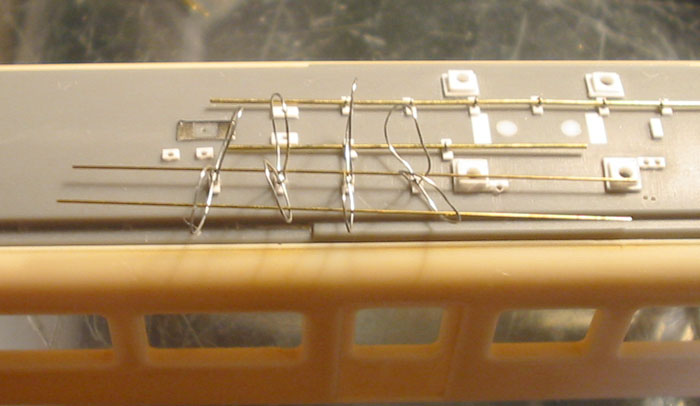

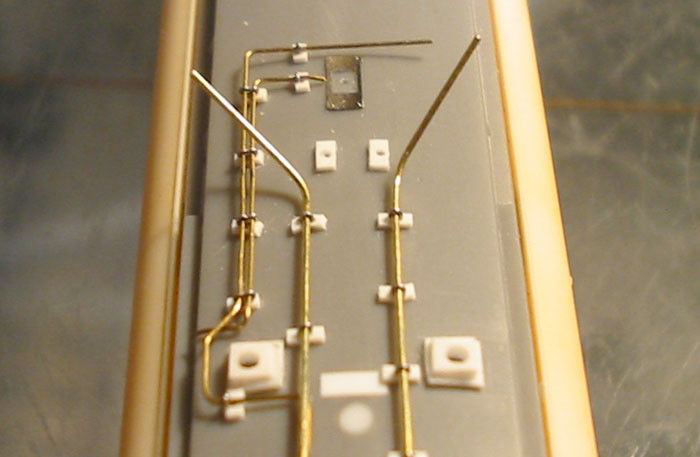

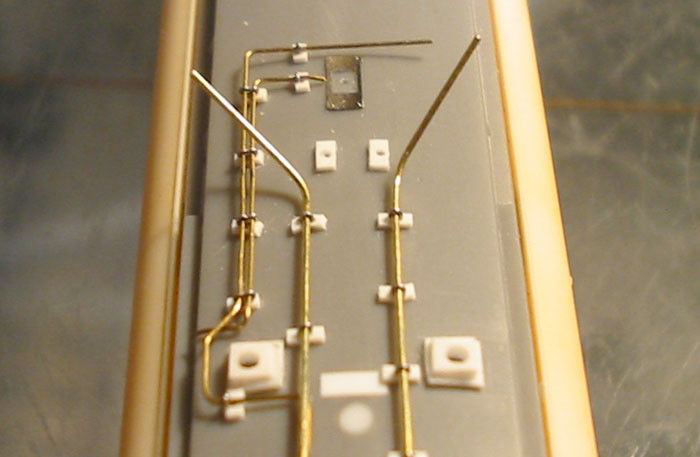

- 避雷器配管の加工①

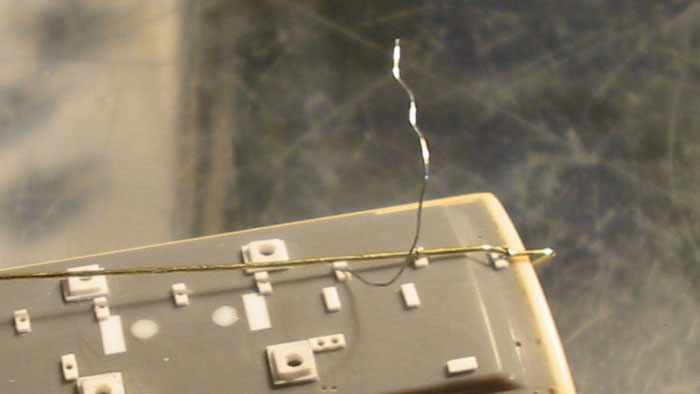

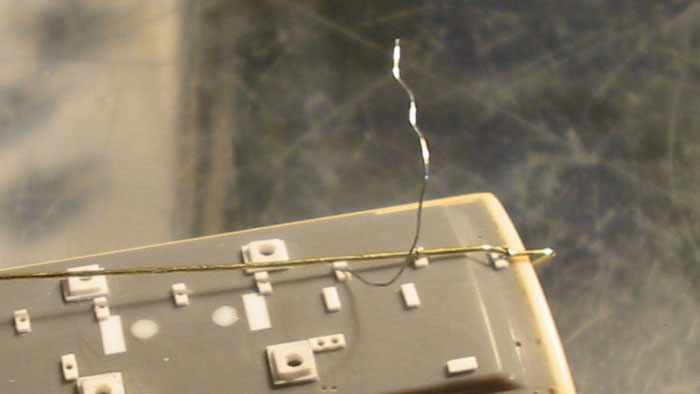

止め線を写真のように2重の輪にして穴に挿します。

- 避雷器配管の加工②

4つとも。

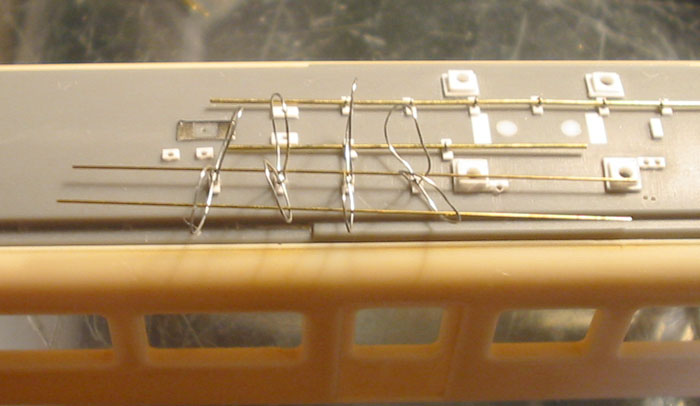

- 避雷器配管の加工③

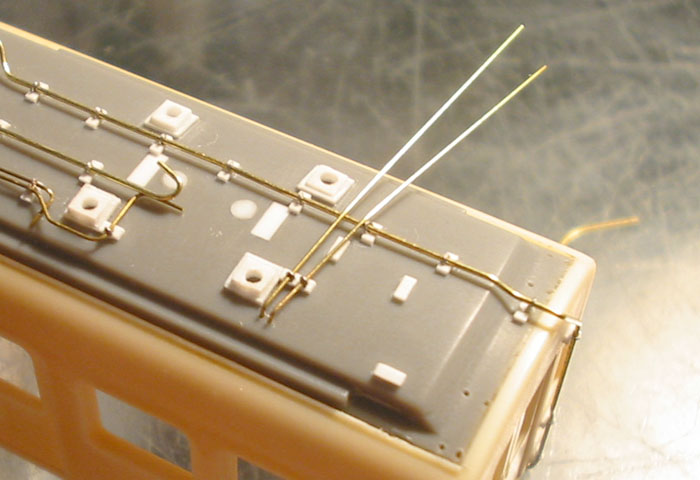

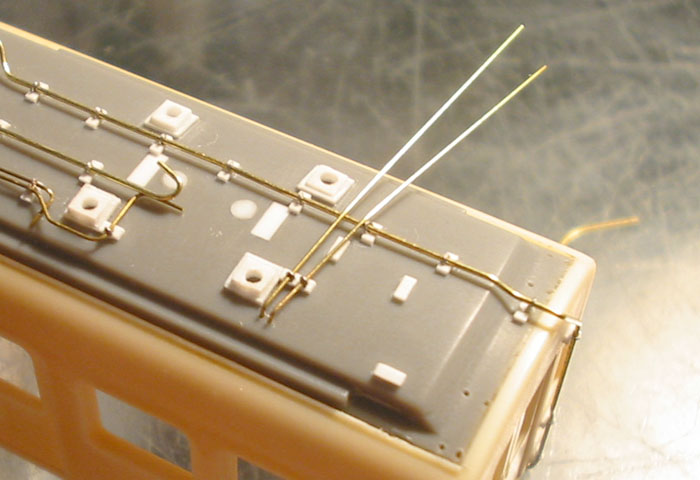

φ0.2mmの真鍮線を通します。

- 避雷器配管の加工④

主回路と同じように、裏からピンセットで引っ張ります。

φ0.2mmの真鍮線はあまり引っ張りすぎると変形するので、一本ずつ引っ張ります。

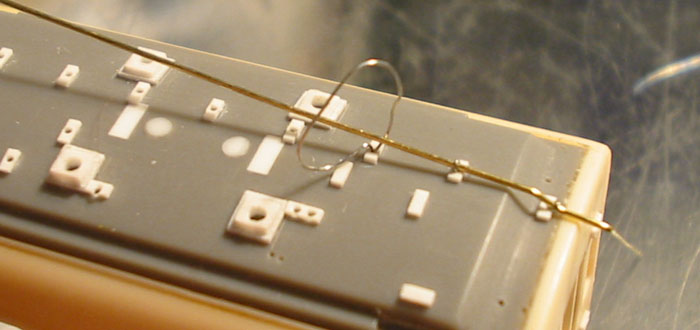

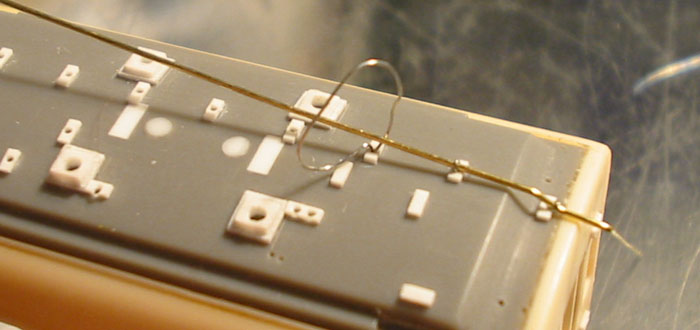

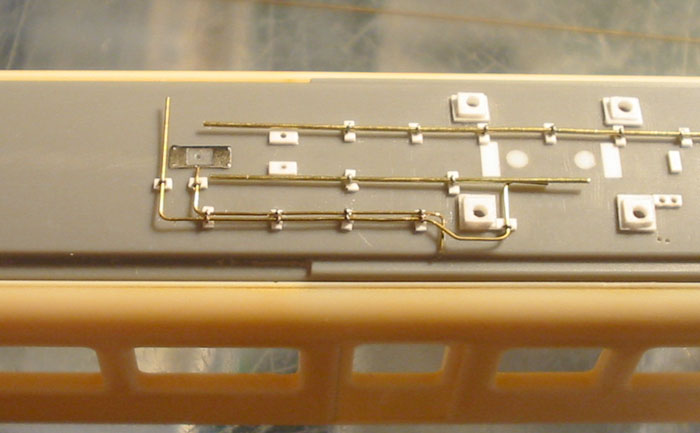

- 避雷器配管の加工⑤

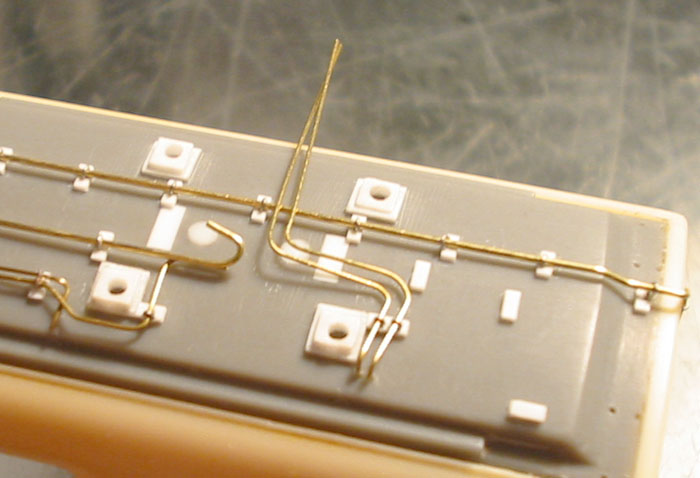

まずは、屋根に結線する奥の方から。

右側は手前の配管の下を通るので、少し落とし気味に。

手前の配管は曲げの支障にならないよう、抜けない程度に左に寄せておきます。

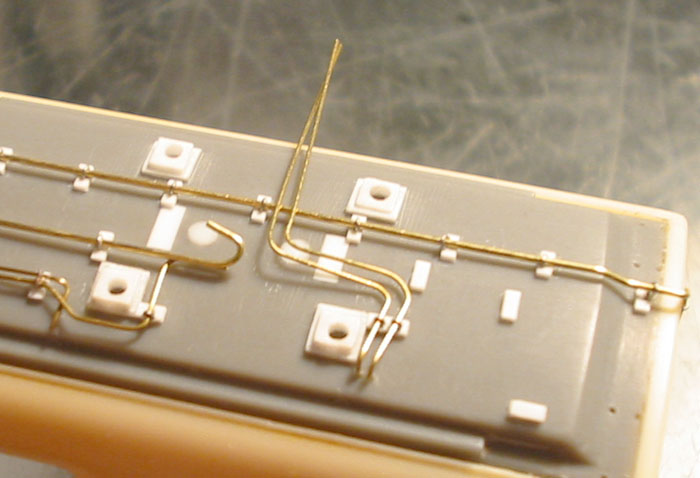

- 避雷器配管の加工⑥

手前の配管を右に戻して、曲げていきます。

- 主回路配管の端部処理①

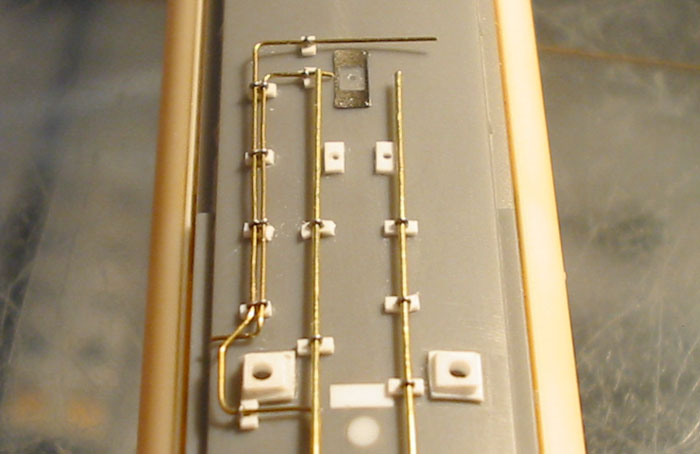

主回路上にあるヒューズ箱に結線する部分を加工します。

- 主回路配管の端部処理②

φ1.5mmのドリル刃の柄を当てて曲げます。

- 主回路配管の端部処理③

立ち上がりました。

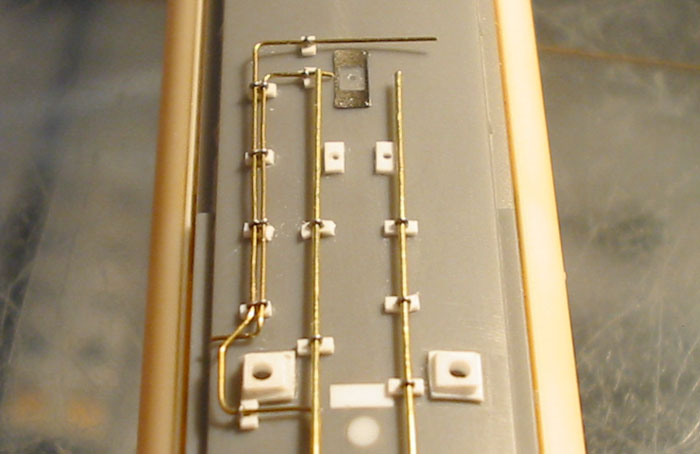

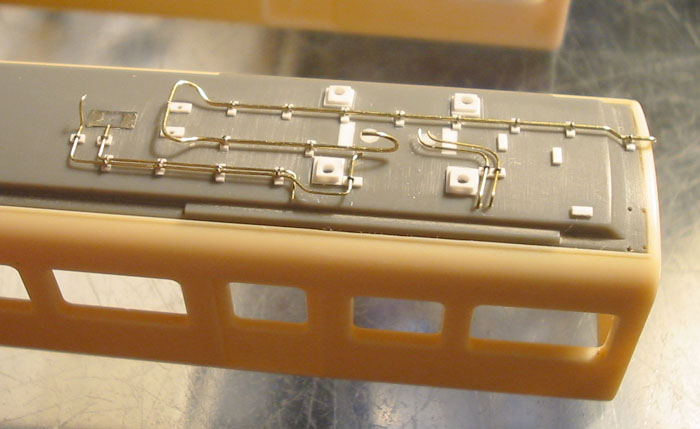

- 主回路配管の端部処理④

これを、ピンセットで少しずつ外側に曲げていきます。

- 主回路配管の端部処理⑤

そのまま、ヒューズ箱の中心に来るように端を曲げ、少し長めに残してカットします。

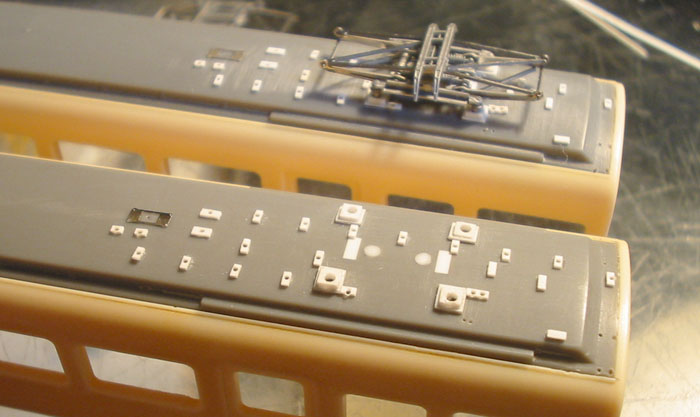

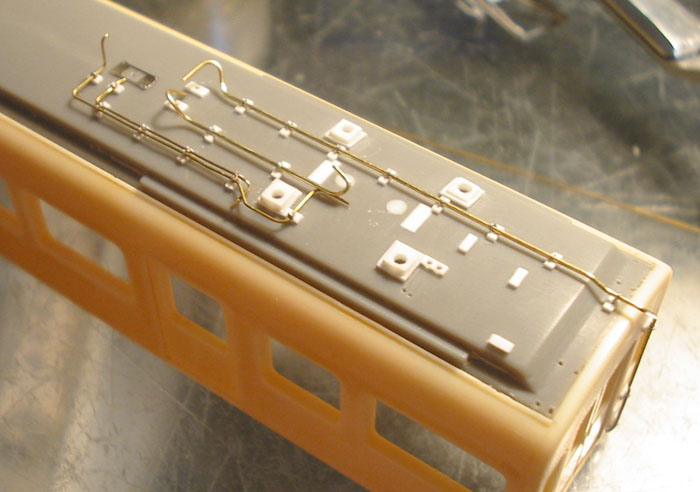

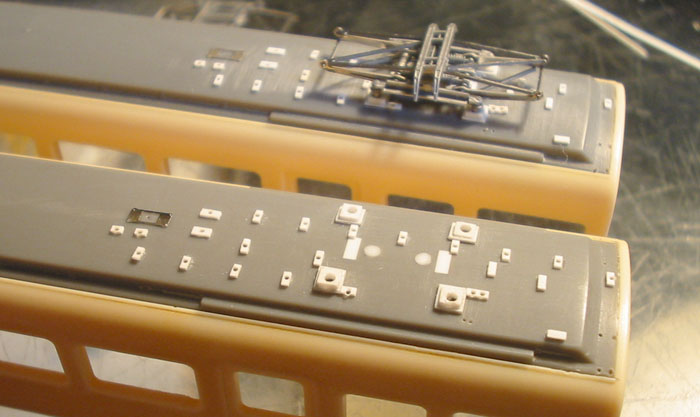

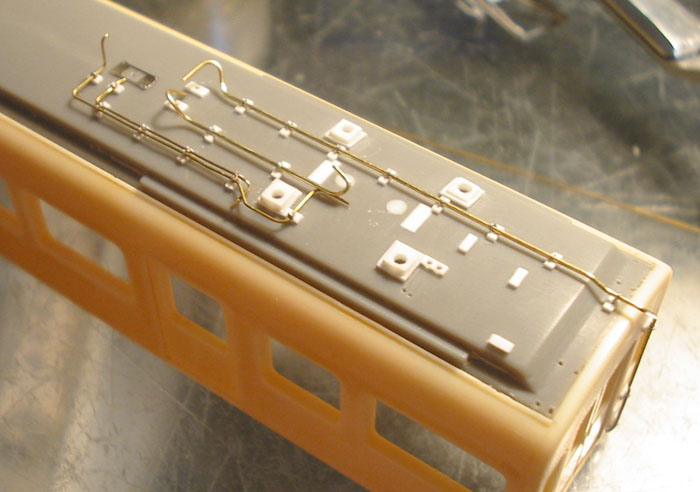

- 空気作用管の加工①

L字型に曲げたφ0.2mmの真鍮線を挿し、止めます。

- 空気作用管の加工②

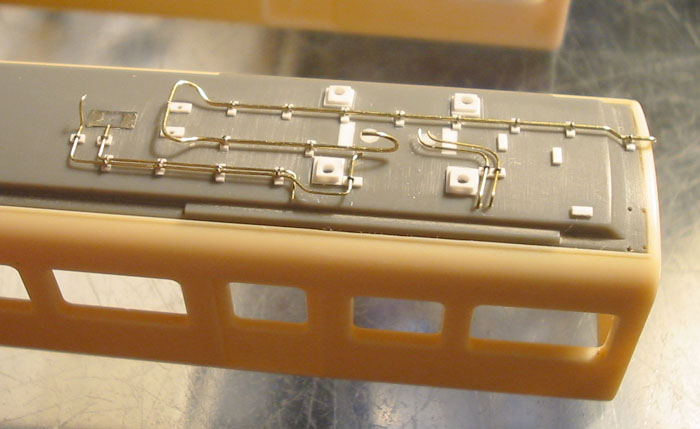

パンタ接続部の形状に曲げます。

- 空気作用管の加工③

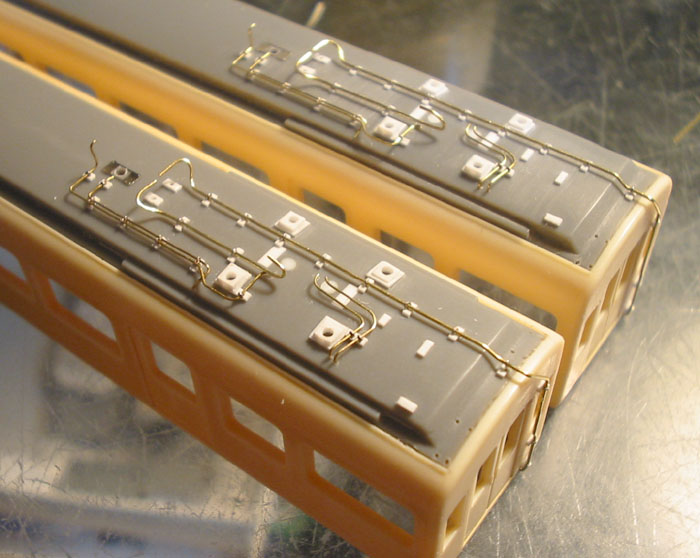

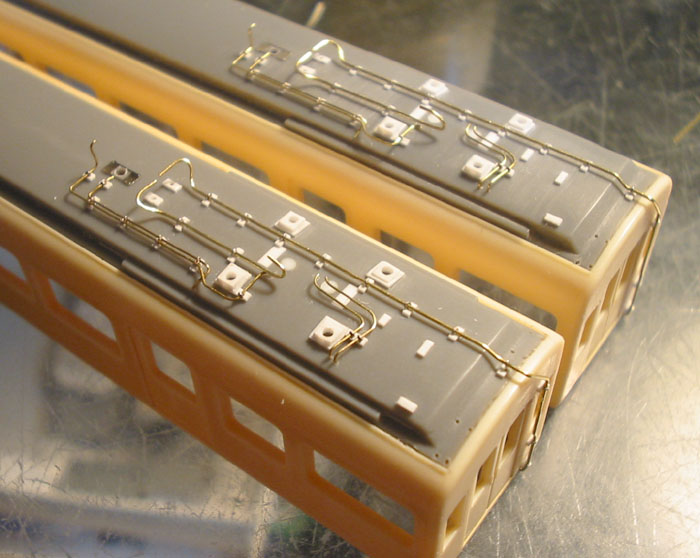

中心線でカットして配管は完成しました。

別角度から。

- 無線アンテナの加工①

治具ステッカーの無線アンテナ用を所定位置に貼ります。

- 無線アンテナの加工②

マーキングを済ませ、φ1.0mmの穴を開けます。

アンテナ配線用の穴は、左がφ0.3mm、右がφ0.4mmです。

- 無線アンテナの加工③

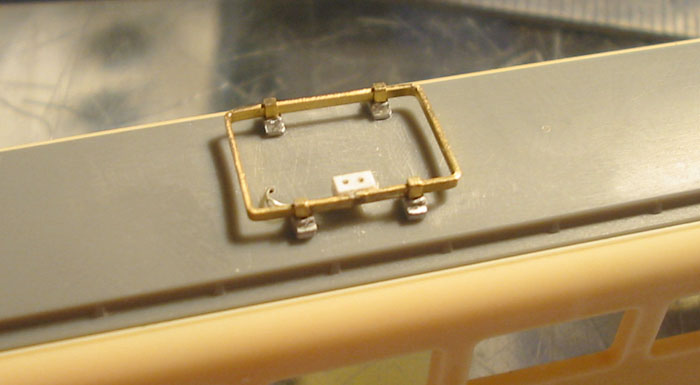

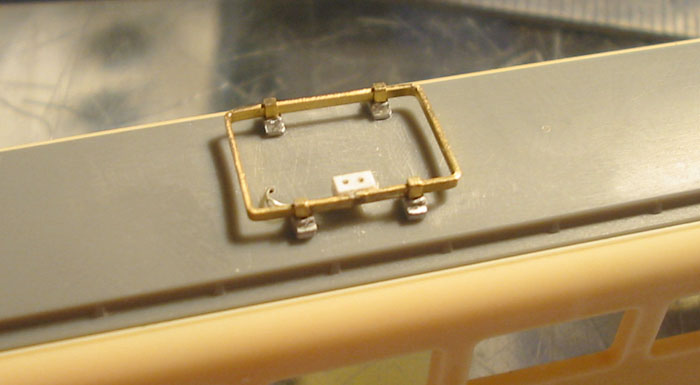

FT-P012のパンタ台座を取り付けます。

先に向かって左側を取り付け、ランナーをカットします。

- 無線アンテナの加工④

次に向かって右側に取り付け。

こうすると、取り付け時にランナーが隣の台座に干渉しません。

- 無線アンテナの加工⑤

台座にφ0.8mmの穴を開け、ボルト表現を削っておきます。

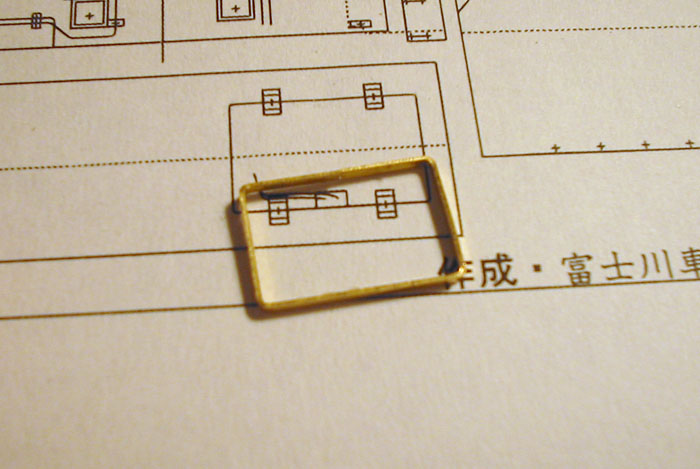

- 無線アンテナの加工⑥

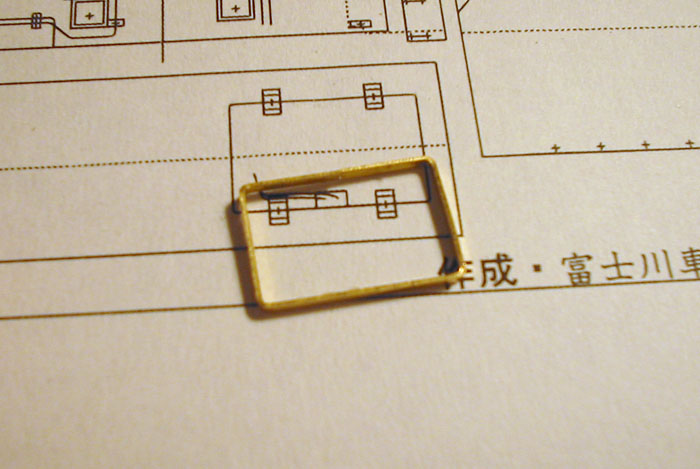

説明書指示の寸法どおりに真鍮帯材を切り、図に合わせて曲げます。

- 無線アンテナの加工⑦

アンテナの基部を取り付けます。

- 無線アンテナの加工⑧

そのまま指定寸法の真鍮帯材で、割ピンのように挿していきます。

ピンの上面を出来るだけ平らにしておくといいでしょう。

アンテナ基部からの配線は止め線の残りを使用し、下側から通します。

- 無線アンテナの加工⑨

前の小さいほうも作り、アンテナの加工は終了。

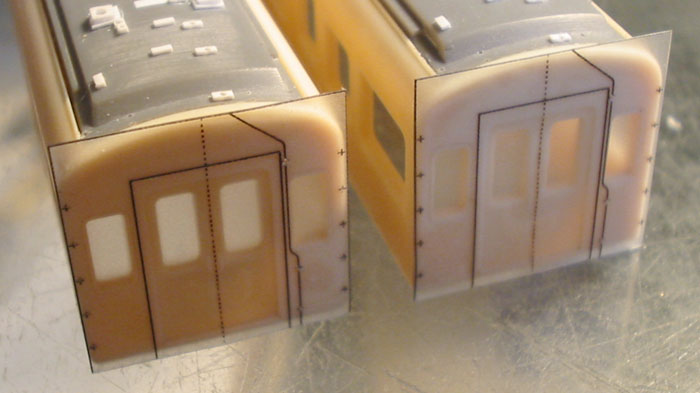

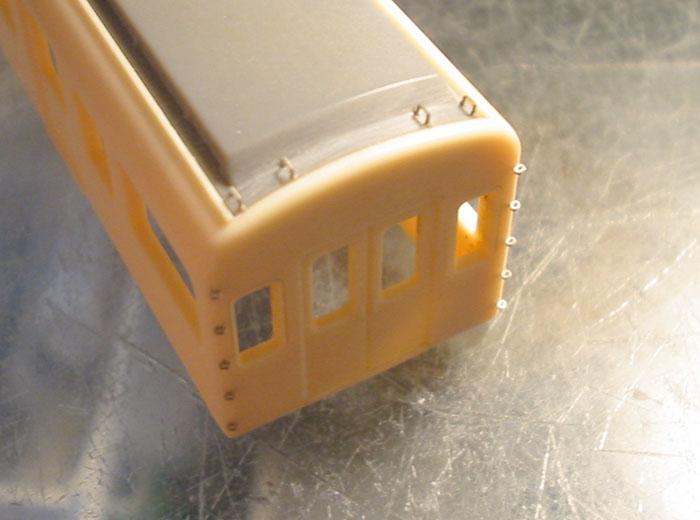

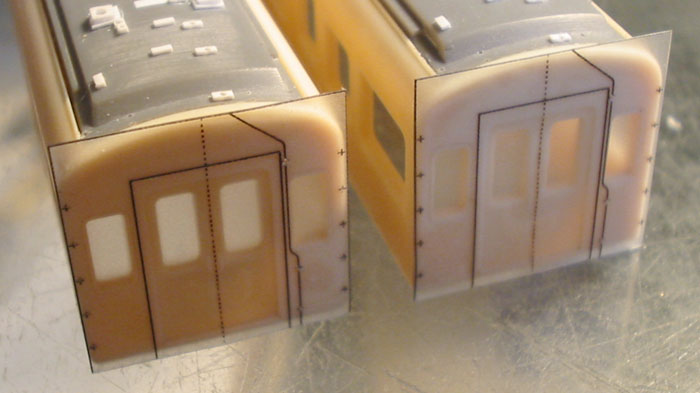

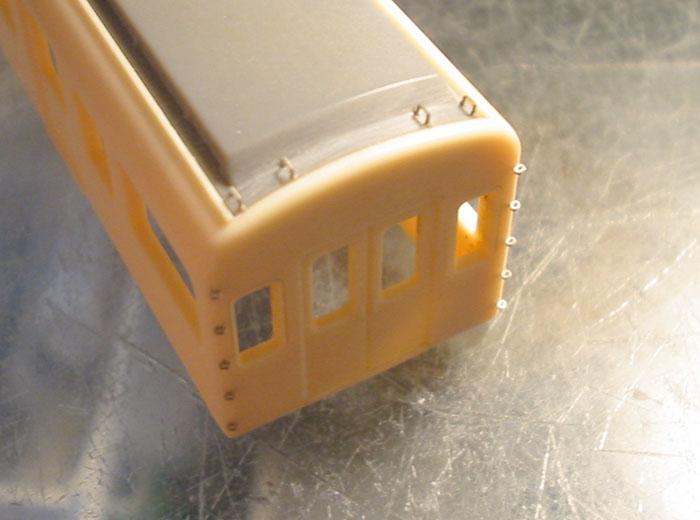

- 手スリ・ステップ等部品の取り付け①

手スリ、ステップのディテールをガイドにφ0.3mmの穴を開け、ディテールを削ります。

屋根にも手スリを取り付け。

乗務員扉のノブは、元のディテールよりも高い位置(少し窓にかかる)に修正。

- 手スリ・ステップ等部品の取り付け②

ステップと手スリを取り付け完了。

ステップはTAVASAのPX-445a、手スリはφ0.2mmの真鍮線を加工したものを植え、内側に45°に曲げました。

- 手スリ・ステップ等部品の取り付け③

前面のヘッドマーク掛けはBONA.F.Pの気動車系キットの反射板掛けの余剰品。

中央のヘッドマーク掛けも同じパーツを逆向きに使用し、根元の長い方を表に。

- 手スリ・ステップ等部品の取り付け③

妻面は配管の有無に関わらず同じ構成。

ステップはトレジャータウンのTTP213・東急7200系手スリセットから。

- 手スリ・ステップ等部品の取り付け③

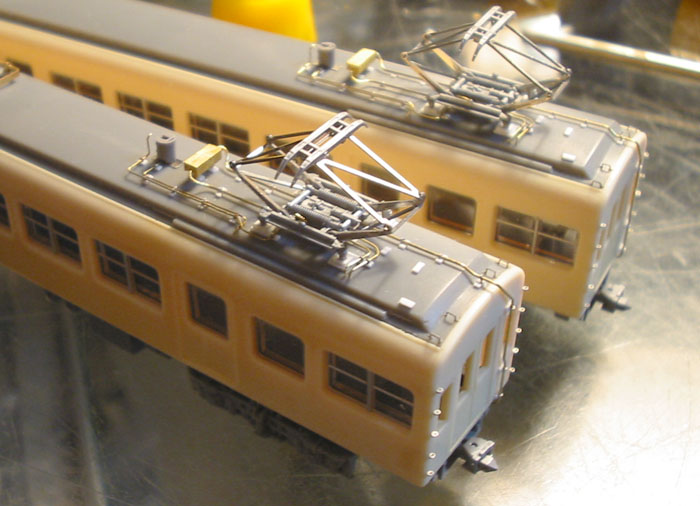

避雷器とヒューズ箱を取り付け。

避雷器はTOMIXのPR-002・LA17、ヒューズ箱はイエロートレインのMP827・ヒューズボックスEを使用。